「“杜の都”って結局どういう意味? いつから、なぜ仙台がそう呼ばれるの?」本記事はその疑問に結論→背景→年表→体感スポット→制度の順で一気通貫で答えます。まず要点からどうぞ。

『杜の都』の意味を30秒で要点解説

結論:「杜の都」は、仙台のまちを包む人の手で育てた緑(屋敷林・寺社林・街路樹)まで含めて愛称化した呼び名です。戦後は青葉通・定禅寺通のケヤキ並木が象徴になり、1970年の「公害市民憲章」を機に仙台を指す場合の公式表記が「杜の都」に統一されました。

公式の要旨(平易に):江戸時代に伊達政宗が屋敷林の植栽を奨励し、寺社の林や青葉山・広瀬川の緑と一体になって、まち全体が緑に包まれた姿が「杜の都」の原像。戦後、並木の整備で再び「杜」を体感できる都市景観が育ちました。

辞書・一般解説の要旨:「杜の都」= 緑豊かな都市の意。仙台を代表例として定着。仙台では“杜”を選んだ意味づけ(人の手の入った緑)が説明されています。

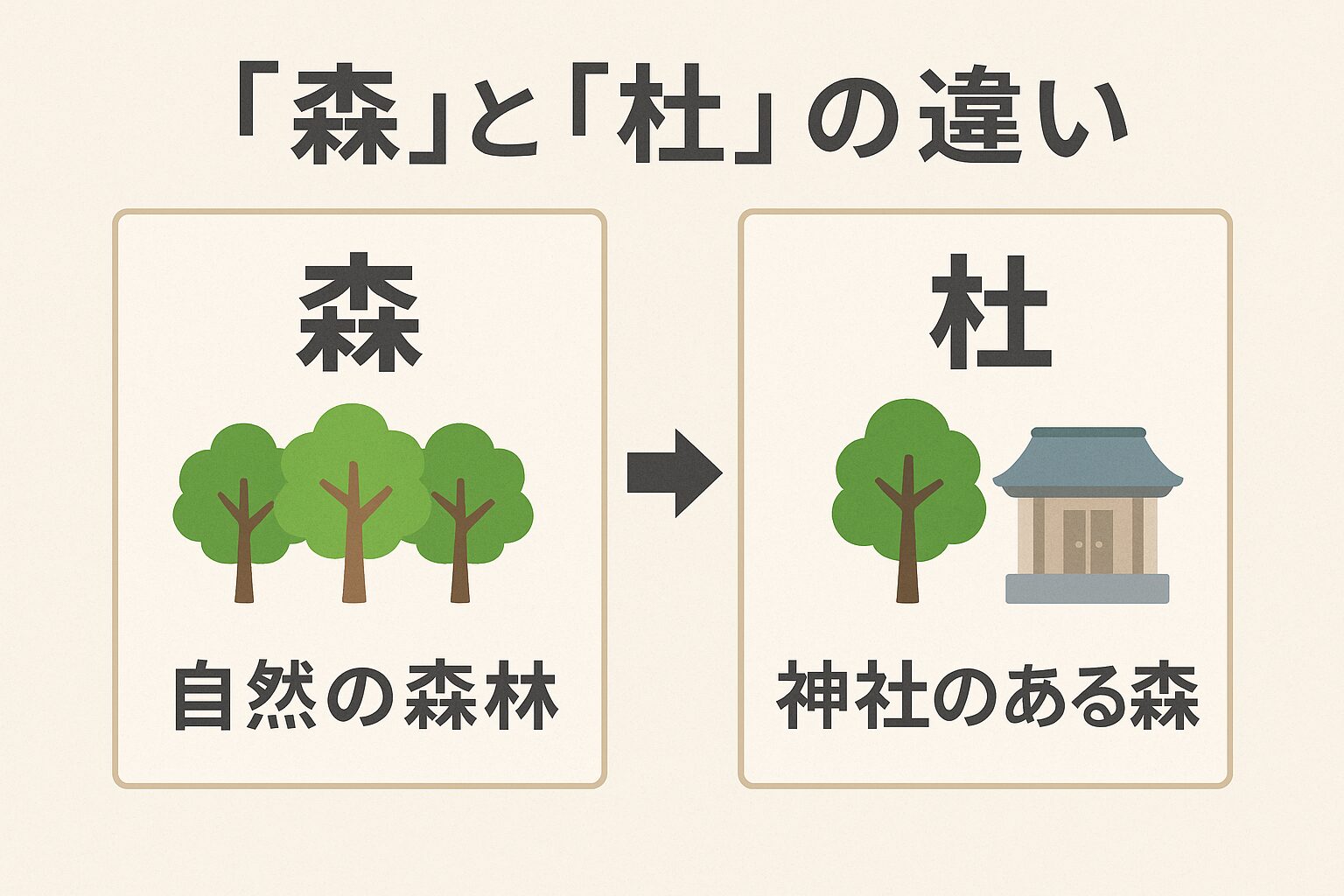

『森』と『杜』はどう違う?——用字の背景を図解

- ポイント:どちらも「もり」と読むが、仙台では「杜」=人の営みと結びついた緑(屋敷林・寺社林・街路樹)という説明がされてきました。行政文書でも「杜の都」を採用。

- よくある誤解:「森=自然林、杜=神社の林」だけでは不十分。仙台文脈では都市の歴史・風土に根ざす人工林も“杜”に含めて語られます。

いつから“杜の都”?——年表で押さえる由来の節目

- 1601年:伊達政宗、仙台城築城・城下整備。屋敷林の植栽を奨励 —— 人の手で育てた緑の原点。

- 1909年:『仙台松島塩釜遊覧の栞』に「森の都」 —— 愛称の初出とされる。

- 1916年:富田広重『仙台繁昌記』に「杜の都」(「森」と併記) —— 「杜」表記の初出。

- 1950年:青葉通でケヤキ植栽開始 —— 戦後の並木整備が始動。

- 1958年:定禅寺通にケヤキ植栽 —— 仙台の象徴景観が形成。

- 1970年:「公害市民憲章」制定 → 仙台を指す公式表記が「杜の都」に統一。

- 1971年:市の木をケヤキに決定 —— 杜の都のシンボル樹。

- 1973年:「杜の都の環境をつくる条例」制定 —— 杜を支える制度化。

- 1975年:青葉通・定禅寺通のケヤキ並木を保存樹林に指定 —— 並木保全を強化。

なぜ仙台がそう呼ばれるのか——歴史と都市づくり

江戸期の都市設計×屋敷林:政宗が屋敷境の植栽や実の成る木を奨励し、寺社林・青葉山・広瀬川の自然と面的につながる緑が形成。用水(四ツ谷用水など)も都市インフラと景観に寄与しました。

戦災と復興:1945年の空襲で失われた面的な緑は、街路樹(線)と公園(点)を軸に再生。戦前型の“面的”な「杜」とは形が変わったが、1970年代以降に「杜の都」表記が行政文書でも定着していきます。

象徴景観:定禅寺通・青葉通のケヤキ並木はいまや仙台の顔。「杜の都」を体感できる最短の場所です。

今すぐ体感できる“杜”スポット&30分モデルコース

起点:地下鉄南北線 勾当台公園駅

ルート:勾当台公園駅 → 定禅寺通ケヤキ並木(欅のトンネルを往復)→ 青葉通の並木へショートトリップ → 仙台駅方面で解散(所要30〜40分)。

ベストタイム

- 初夏の新緑・秋の黄葉。

- 夕刻の斜光は並木の陰影が美しい。

ミニTips

- 風の強い日や猛暑日は無理せず、アーケードを併用。

- 並木の生育状況は市の公開レポートで確認でき、樹勢回復の取り組みも進んでいます。

雨天代替

- 定禅寺通の沿道カフェから雨に濡れるケヤキを眺める。

[画像:勾当台公園駅→定禅寺通→青葉通の簡易地図をここに挿入]

仙台の“杜”を支える思想——憲章・条例の要点

- 公害市民憲章(1970):市民と行政が美しい郷土=“杜の都”を守る姿勢を宣言。以降、「杜の都」表記が公式化し定着。

- 杜の都の環境をつくる条例(1973):緑化や景観保全の枠組みを制度化。市の木=ケヤキ(1971)と合わせ、都市の“杜”を政策で下支え。

ひとことで:仙台の「杜」は歴史×市民の意思×制度の掛け算で守られてきた、“生きている都市資産”です。

まとめ——要点3行+関連記事

- 「杜の都」は人の営みと結びついた緑まで含めて仙台を表す愛称。1970年に公式化。

- 明治→大正で森→杜へ。戦後は並木が象徴となり、条例などで保全が進みました。

- 体感するなら定禅寺通・青葉通が最短ルート。勾当台公園駅から30分でOK。

関連記事(VOICE SENDAI)

- 定禅寺通ケヤキ並木ガイド(季節の見どころ・撮影スポット)

- 青葉通・並木の四季(ベストタイム&歩き方)

- SENDAI光のページェント攻略(混雑回避とルート)

- 青葉山・広瀬川の歩き方(緑と水を感じる半日コース)

出典(主要)

- 仙台市公式:「『杜の都』のいわれ」「緑の歴史・今昔」「ケヤキ並木は いま」ほか

- 学術:東岡ともえ「仙台における『森/杜の都』表記の変遷と緑の空間的実態」

- 参考:『仙台繁昌記』ほか歴史資料、四ツ谷用水関連資料、旅行ガイド(まっぷる など)

FAQ

『杜の都』と『森の都』は同じ意味?

歴史的には明治末に「森の都」→大正期に「杜の都」が併記され、1970年に仙台を指す場合の公式表記が「杜の都」になりました。仙台の文脈では人の営みと結びつく緑まで含める点が特徴です。

どこへ行けば“杜”を一番体感できる?

定禅寺通・青葉通のケヤキ並木。駅から近く、30分で往復可。ベストは新緑と黄葉の季節。

「杜」という字の由来は?

本来は社(やしろ)に関わる林などの意があり、仙台では屋敷林・寺社林・街路樹といった“人の手で育てた緑”を重ねて説明されます。

コメント